胎児は相続人になります

- shiawase

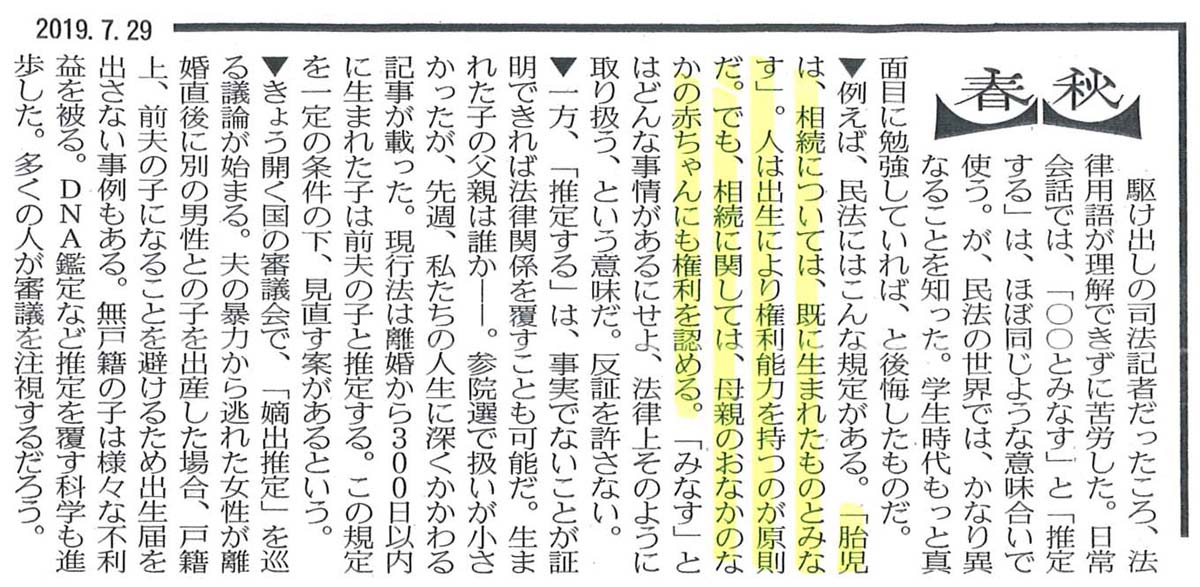

- 2019年7月29日

日経新聞朝刊の「春秋」という1面のコラム。

朝日新聞で言う「天声人語」、読売新聞で言うところの「編集手帳」で、社説と並んで各社の個性が最も出る部分でもあります。

29日の「春秋」は、離婚から300日以内に生まれた子は先夫の子とするという現行民法の規定の見直しについての話題でしたが、その前段で「胎児は、相続については既に生まれたものとみなす」という規定についても触れていました。

民法の原則では、人は生まれることで権利義務が生じるとされています。

しかし相続については例外的に相続発生時の胎児であっても相続人になることができるとされています。

これは例えばお父様が亡くなられた相続において、胎児は生まれてくれば当然そのお父様の扶養下に入るはずだったわけですので、生まれてくるという前提で相続人としての権利を持たせあげるという法律上の配慮になります。

しかし現実問題としては胎児は生まれてこない、あるいは死産ということもあり得ます。

この場合は当然胎児は相続人にはなりません。

遺産分割協議は相続人全員で行わないと有効に成立したとみなされませんので、実務的には相続発生時に胎児がいる場合には遺産分割協議を行わず、出生を待って相続人が確定してから遺産分割協議を行うことが推奨されています。

その場合、生まれたばかりの子に限らず未成年の子は法律行為を行う能力が原則として認められていませんので、代理人の選定を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

通常、未成年の子の代理人には親権者が就任しますが、親も相続人の場合には利益相反となるため親権者以外の者(通常は、弁護士等の専門職)が特別代理人として選任されることになります。

特別代理人が遺産分割協議を行う場合、原則として法定相続分での遺産分割となるため柔軟な遺産分割は行えません。

胎児が相続人となる場合、胎児が相続人になることを知らずに行った遺産分割協議は無効になるだけでなく、特別代理人を選任する時間的な制約が生じることと、柔軟な遺産分割ができないという問題が生じやすいので注意が必要です。