遺言の概要

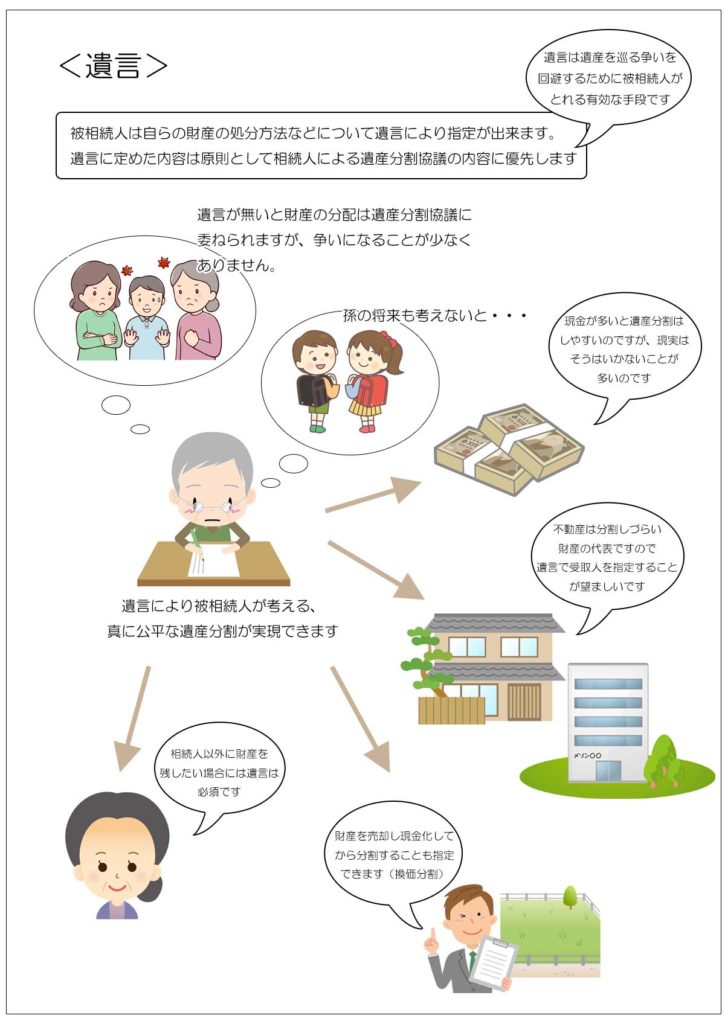

遺言とは被相続人が自分の死後の財産処分などについて生前に指定しておく法律行為です。

例えば被相続人が遺言で遺産分割の内容を指定した時には、原則として相続人による遺産分割協議よりも優先するなど非常に強い効力を持っているため、遺産分割協議の難航が予想される時には、遺言によって被相続人自らが遺産分割の道筋を作ることで、遺産分割による揉めごと(いわゆる争族)を回避することが可能になります。

但し、遺言は相続人等への影響が極めて大きく、その意思表示が真正なものであることを証明するためは厳格な法律様式が定められています。

そのため所定の要件を満たさない遺言や本人が意志判断能力を失ってから作成した遺言は無効になってしまいます。

1.遺言の目的

一般に遺言には次のような目的があります。

- 自分の死後における相続財産の処分方法の指定

- 自分が遺した財産を原因とした相続争いの回避(財産取得者の指定)

- 法定相続分では実現できない実質的に公平な相続の実現

これらはそれぞれが独立した考え方ではなく、相互に密接に絡んでいるものです。

相続の事情は相続を迎えたご家族によって千差万別ですが、相続人による遺産分割協議に優先して相続財産の取得者を決めることが出来るのは被相続人だけです。

特に相続争いの回避や公平な相続の実現のためには、被相続人が相続の道筋を作っておくことがとても重要になります。

2.遺言で定められること

1)相続分の指定

被相続人は、法定相続分とは異なった相続分の指定が出来ます。

相続分の指定は包括的に(〇分の〇といった表現で)行うことができ、この様な指定の仕方を「包括的遺贈」と言います。

但し、不動産など物理的に分割が難しい財産の場合は、共有化を避けるために持ち分で指定する包括的遺贈ではなく、取得者を特定する遺贈の方が良い場合もあり、判断が必要になります。

尚、相続人以外の人が包括的遺贈を受けた場合には、原則として相続人と同一の権利義務を持つことになります。(包括的遺贈ではプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐことになります)

2)遺産分割の方法の指定

被相続人は相続人に対し財産ごとに遺産分割の方法を定めることが出来ます。

遺産分割の方法は大きく以下の3つに分けられます。

- 現物分割:遺産を現物のまま取得者を指定します

- 換価分割:遺産を売却して売却代金を分割します

- 代償分割:財産を取得した相続人が他の相続人に金銭等を給付します

それ以外にも共有による取得を指定をすることも出来ます。

遺産分割の方法を指定することで、相続人は遺産分割協議を行うことなく相続財産の全部または一部を取得することが出来ます。

遺産分割の指定による相続財産の取得者の指定は、遺産分割協議による相続争いを回避するために最も有効な遺言の機能となります。

3)遺贈の指定

遺言によって相続人等に財産を取得させることを遺贈と言います。

特に遺産分割協議に加われない相続人以外の者に財産を取得させたいときには、遺贈により財産の取得を指定するのが最も簡単で確実な方法です。

(例:孫に預貯金を相続させる場合など)

4)その他の定められること

- 遺言執行者の指定(遺言で定めた事項の一切の執行手続きを行います)

- 認知(婚外子の承認)

- 未成年後見人、後見監督人の指定

- 相続人の廃除(廃除取り消し)

- 特別受益の持ち戻し免除

- 遺産分割の禁止(5年を超えない期間)

- 遺留分の減殺方法の指定

- 生命保険受取人の変更

(詳細は各項目をご参照ください)

3.特に遺言が必要な場合

相続において以下のような事情がある時には特に遺言の必要性が高いと言えます。

基本的には遺産分割協議が難航しそうな場合の対策として、遺言による財産取得者の指定を行います。

| 相続の事情 | 遺言による対策 |

|---|---|

| 遺産に不動産がある | 価値が大きい一方で、物理的な分割がしづらいため遺産分割協議が難航する可能性があります。 不動産は遺言で取得者を決めておくことが望ましい財産です。 また不動産を売却し現金化した上で分けることを指定することも可能です。 |

| 特に財産を遺したい人がいる(法定相続分に基づかない遺産分割) | 相続人による遺産分割協議では実現が難しいので、遺言で取得者を決めておきます。 また相続人以外に財産を遺したい人がいる場合には原則として遺言による遺贈が最も現実的な方法です。 |

| 財産を遺したくない相続人がいる | 法定相続分を主張されないよう、遺留分に考慮した遺言を作成し、遺産分割協議自体を行わないようにします。 遺留分を侵害する内容の遺言にしてしまうと、遺留分減殺請求がされてしまい、遺言を作成した意味が損なわれます。 (「遺留分」の詳細はこちらをご覧ください) |

| 相続税申告が必要な方 | 相続税の納付期限(相続開始から10ヶ月)までに遺産分割協議が終了しないことを避けるには、各財産の取得者を遺言で決めておくことが確実です。 |

| 相続人の関係が複雑である (前婚の子と後妻など) |

相続人同士の関係が希薄、あるいは良くない場合には、財産の取得者を遺言で定めておけば、遺産分割協議を行わなくて済みます。 |

| 子供がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる | |

| 財産の由来が夫婦のどちらかの家系に偏っている | 夫婦に子がいない場合、相続財産は配偶者に渡りその後配偶者の家系へと引き継がれていきます。 財産が配偶者側の家系に由来するものでない場合は、元の家系から散逸しない様、ある程度考慮した遺言を残すことがトラブルの回避につながります。 |

| 被相続人が会社経営や農業従事者である | 事業承継者に株や土地を確実に取得させる必要があります。 また納税資金対策や代償金の手配のために売却する土地を指定してすることも可能です。 |

| 行方不明、連絡がつかない、変わり者の相続人がいる | 遺産分割協議自体が円滑に行えない可能性があるので、遺言による遺産分割の指定が必須です。 |

| 認知症等により意思判断能力を失っている相続人、あるいは未成年の相続人がいる | 法律行為を遂行する能力の無い相続人は、遺産分割協議を行うために特別代理人を選任する必要がありますが、代理人は原則として法定相続分でしか協議が出来ないので、遺言による遺産分割の指定が必須になります。 |

相続の実務上、被相続人が思っている以上に相続人の考え方は千差万別です。

各人が自分の相続分を強硬に主張すれば遺産分割協議は難航しますし、そもそも相続人が遺産分割協議のテーブルにすらつけない場合もあり得ます。

一方、被相続人としても自分の財産を誰にどれくらい渡したい(あるいは渡したくない)という思いはあると思います。

この様な事情は遺言によって相続の道筋をつけることで問題の回避や要望の実現が可能になります。

4.遺言の種類

遺言には普通方式と緊急時等に作成する特別方式があります。

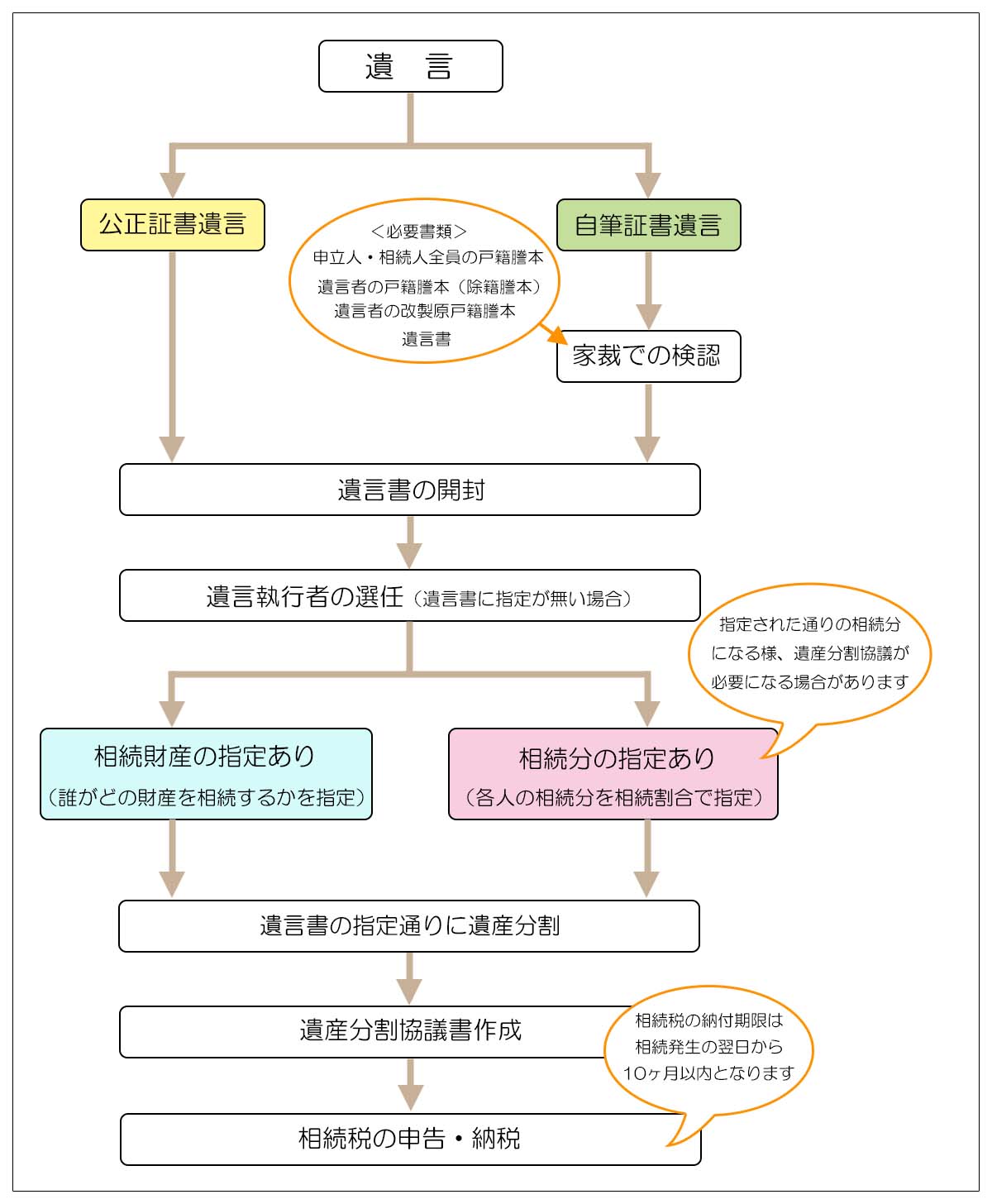

ここでは最も利用されることの多い、普通方式の「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二種類についてご説明をさせて頂きます。

<自筆証書遺言>

| 概要 |

|

| メリット |

|

| デメリット |

|

※ 検認とは、遺言書の様式の有効性を確認し、変造や偽造を防ぐために家庭裁判所で写しを保管する手続となります。

自筆証書遺言については、2018年の民法改正により、「ワープロあるいはコピーによる財産目録作成」、「法務局での保管制度」、「相続人等による遺言の検索」制度が施行されることになりました。

目録については2019年1月より、その他の制度は2020年7月より施行されます。

<公正証書遺言>

| 概要 | 公証役場で口述した内容をもとに公証人が作成する遺言書です (公証人に出張してもらうことも出来ます) |

| メリット |

|

| デメリット |

|

様式に気を付ければ手軽に書ける自筆証書遺言に対し、費用はかかっても確実な公正証書遺言という対比となります。

それぞれメリット、デメリットがありますし、遺言は一回書けばそれで終わりというものではありません。

尚、複数の遺言を書くときに方式を統一しなくてはならないということはありませんので、様々な観点からご検討いただければと思います。

(取り急ぎ手軽に書ける自筆証書遺言を作成し、その後改めて公正証書遺言を書くという方法もあります)

5.遺言が見つかった時の手続き

相続が発生すると相続人は必ず遺言を探す必要があります。

遺産分割をした後で内容の異なる遺言が見つかれば終了したはずの遺産分割協議は原則として無効になってしまうからです。

遺言が見つかると以下の手順で、相続の手続きを進めていきます。

※遺言執行者については後述します

6.遺言の留意点

1)遺言の効力

遺言の作成は作成時点において本人が意思判断能力を有していることが条件となります。

間違えやすいのは、認知症を発症しているからと言って必ず効力が失われるということではないことです。

重要なのは、「本人がその内容を正しく理解して書いたものなのか」という点で、例えば成年被後見人であっても二人以上の医師の立会いの下、意識が明瞭な状態(タイミング)であれば遺言を作成することが出来ます。

また遺言を作成した後で意思判断能力を失ったとしても遺言の効力に影響はありません。

2)遺留分

遺言は相続人による遺産分割協議に優先しますが、相続人の遺留分までは侵害することは出来ません。

遺留分とは兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた相続財産に対する最低限の取得分を言います。

遺言そのものは遺留分を侵害していたとしてもそれ自体は有効ですが、遺留分を侵害された相続人から遺留分減殺請求がなされることにより、別の争いが生じてしまいます。

遺言は相続争いを回避するために作成するという意味合いも強いので、遺留分に関わる争いが起きてしまっては本末転倒になり兼ねません。

(遺留分については「遺留分」をご参照下さい)

3)遺言の優先

遺言はいつでも撤回や書き換えをすることができ、相続時に複数の遺言がある場合には新しい日付の遺言の内容が優先されます。

また新しい遺言に抵触しない部分については古い遺言の内容が引き続き効力を有します。

新しい遺言で古い遺言を撤回する場合に、有効に作成されている遺言であれば遺言の様式(自筆か公正証書かなど)は問いません。

4)検認

相続人等が自筆証書遺言を発見した場合には、相続人全員の戸籍を添えて速やかに裁判所で検認の手続きを取る必要があります。

検認とは遺言書の様式に不備が無いことを確認する手続であるため(証拠保全能力)、作成時に公証人が様式を確認している公正証書遺言の場合は検認は必要ありません。

検認はあくまでも様式の確認を行うものであり、書かれている内容の有効性について判断するものでありませんので、遺言自体の有効性に疑義がある場合(偽造や作成時の意志判断能力の有無など)には、遺言無効確認訴訟を行う必要があります。

また検認をせずに遺言を開封することは法律で禁じられていますが、検認を行わなかった場合でも遺言が無効になるわけではありません。(無断開封の場合、過料に処されます)

5)遺言執行者

不動産の名義変更等、遺言に定めた内容を実現するための手続きが必要な場合、遺言書の中で遺言執行者を定めることができます。

遺言執行者は相続人の代理人となり、遺言の執行に必要な一切の行為をなす権利義務を有し、仮に遺言内容に不満のある相続人がいる場合でも、遺言執行者がいればその様な事情に囚われることなく執行が可能になることから、実務上は遺言執行者の選任は必須とされています。

遺言執行者には相続人が指定することも多いですが、遺言の内容が相続人の意志や利益に反している場合には円滑な手続きが行えないこともありますので、専門職の第三者を指定することも珍しくありません。

尚、遺言で遺言執行者が定められていない場合でも、利害関係人により家庭裁判所に選任を申し立てることも可能です。

6)付言

遺言には被相続人が相続人等に対して伝えたいこと付言という形で記載することが出来ます。

遺言が厳格な法律様式に則ってある意味無機質に内容を伝えるのに対し、付言には法律的な効力はありませんが、自由な書き方で「被相続人としての想い」を伝えることが出来ます。

遺言の内容が一見不平等な内容に思えたとしても、何故自分(被相続人)がそのような内容の遺言を残したのかということを率直に記すことで、相続人の理解が得られ、争族を回避できる例は少なくありません。

7)相続人全員の合意により撤回が可能

遺言は被相続人の最後の意思表示として遺産分割協議の内容に優先するのが原則ですが、相続人全員が遺言の内容と異なる遺産分割内容で合意した場合には、遺言の定めに従わなくてよいとされています。

但し、遺言で遺言執行者が定められている場合には、遺言執行者は遺言内容を執行するのが役割であるため、相続人の遺産分割協議に影響されません。

つまり法律的な解釈としては相続人でない遺言執行者が相続人全員の意志に反して、遺言を執行するということもありえます。

8)共同遺言

一つの遺言に二人以上の者が遺言をすることは出来ません。

例えば夫婦共同の遺言などですが、その様な遺言は無効とされます。

9)受遺者の死亡

遺言に定める受遺者が遺言者よりも先に死亡した場合、遺言は無効となります。

遺言に定める受遺者の地位は代襲相続人に引き継がれません。

相続手続きにおいて遺言は相続人の財産権に大きな影響を及ぼす重要な法律行為です。

遺言はその強力な効力により、遺言を書くことで回避できる争いもあれば、遺言を書いたことで生じる争いもあります。

遺言を書くことの意義と目的をよく吟味することは勿論、一度書いたことで終わりではなく事情の変更等に合わせ、柔軟に遺言の内容を変更していくことが遺言作成上重要なポイントになってきます。